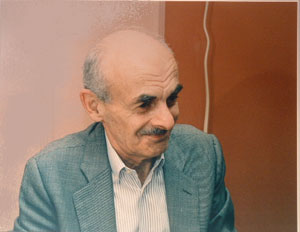

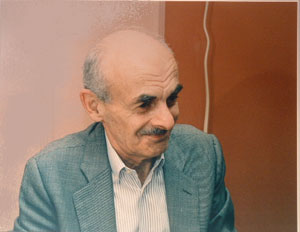

Владимир Ковнер родился в 1937 году в Ленинграде. Инженер-механик. Работал инженером-расчётчиком, конструктором, преподавал теоретическую механику и английский язык. Автор многих печатных работ по механике. Собрал огромную коллекцию гитарной поэзии, записывал в домашних концертах Окуджаву, Галича, Высоцкого. Участвовал в издании первого собрания "Песен русских бардов" в Париже в 1977 году. Эмигрировал в США в 1979 году, где до ухода на пенсию работал в Ford Motor Company.

1. Начало

Июнь 2003 года. После двенадцатилетнего перерыва мы с женой едем в Ст. Петербург, а затем — в Москву. За пару дней до отъезда американский журналист Роберт Ренд обратился ко мне с просьбой поделиться воспоминаниями о начале магнитиздата, возникшего в дополнение к самиздату в конце 50-х годов. Две московские встречи неожиданно вернули меня к событиям 40-летней давности. Наша первая встреча в Москве — с тётушкой моей жены Лены, Марией Борисовной Мульяш. Мария Борисовна — женщина фантастической энергии и обаяния, уже несколько десятков лет — главный редактор крупнейшего московского Концертного Зала "Россия" (редактор концертных программ — это человек, ответственный за подбор исполнителей и переговоры с ними, за всю организацию и руководство концертными программами). За более чем пятьдесят лет своей карьеры она организовывала концерты практически всем, кого Россия любила видеть на концертной сцене — от Целиковской, Руслановой, Бернеса, Майи Кристалинской, Людмилы Зыкиной, Мироновой и Менакера, Аркадия Райкина до Надежды Обуховой, Козловского, Майи Плисецкой, Мариса Лиепы, Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Многие из них стали друзьями Марии Борисовны на всю жизнь. Все стены её квартиры, книжные полки и бесчисленные столики завешены, заставлены фотографиями, рисунками, афишами её театральных друзей, большинство — с дарственными подписями.

Одна афиша бросается мне в глаза — Изабелла Юрьева поёт на своём 100-летнем юбилее. Это имя мгновенно возвращает меня назад к моим первым магнитофонным записям — записям романсов в её исполнении.

На следующий вечер мы — в "Театре у Никитских ворот" замечательного режиссёра и актёра Марка Розовского. Директор и музыкальный руководитель театра Татьяна Ревзина — родственница моей жены. На сцене — кухня, на столе — стопочки с водкой и сухарики. "Песни нашей коммуналки". У меня — полное ощущение, что я возвращаюсь в пятидесятые годы, в нашу коммуналку, и слушаю мои первые записи на моём первом магнитофоне. Представьте себе четыре комнаты. В двух из них — муж, жена, ребёнок, там пьют каждый день. В третьей комнате — ещё и тёща, там пьют только по выходным и в день получки (положительное влияние тёщи!), в четвёртой комнате — тот же полный состав плюс магнитофон, здесь пьют без расписания и много реже (положительное влияние тёщи и музыки!). Это социально-архитектурное образование и есть коммуналка. Комната с магнитофоном — конечно, наша. (Tёща, как мы тогда говорили, "врубает телевизор на полную катушку" и говорит: "Да ты включай магнитофон, включай, мне не мешает"). А магнитофон я купил с первой получки в середине 59-го года. По ночам записывал знаменитые джазовые передачи Уиллиса Кановера, выспрашивал знакомых и незнакомых о старых пластинках. Результат не замедлил сказаться — у меня быстро собралась обширная коллекция; среди первых записей — песни и романсы, в основном цыганские, в исполнении Юровской, Ляли Чёрной, Тамары Церетели, Изабеллы Юрьевой ("Калитка", "Прощай мой табор", "Очи чёрные", "Бирюзовые колечки"...), Клавдии Шульженко ("Синенький платочек", "Челита"...). Мне удалось достать и переписать чудом сохранившуюся пробную пластинку Лидии Руслановой, которая должна была выйти в свет незадолго до её ареста. Появились у меня также записи Вертинского, Лещенко, Козина. Каким-то образом просочилась в Россию пластинка цыганских романсов в исполнении американского певца Теодора Бикла и, конечно же, не обошла и меня стороной. (Бикл — исполнитель главной роли знаменитого бродвейского шоу и одноименного фильма "Скрипач на крыше").

Осенью 59-го года мой друг, певец и гитарист Леонид Кушелевский приносит записи песен ещё почти никому неизвестного поэта Булата Окуджавы, напетые на дружеской вечеринке у Ленинградского кинорежиссера Венгерова. Среди полутора десятка песен — "На Тверском бульваре", "Девочка плачет", "Песенка о последнем троллейбусе", "Не клонись-ка ты головушка", "А мы швейцару...", а также его интерпретация известной блатной песни:

Течёт речка, да по песочку;

Бережочек моет.

Молодой жульман, да молодой жульман

Начальничка молит...

Магнитофон стоял под столом, запись была жуткая, но это была первая известная мне запись песен Булата, и с этого момента его песни стали неотъемлемой частью моей жизни.

Через несколько месяцев — мой первый опыт распространения магнитиздата за границу: я посылаю записи Окуджавы в Варшаву (сам допевая неясные в звучании строчки). Интересно, что вскоре песни Булата станут в Польше практически так же популярны, как в России. Клянусь, я отнюдь не пытаюсь сказать, что это произошло благодаря мне, и всё-таки... Шутки в сторону, забегая вперёд, скажу, что в 1964 году в горном студенческом лагере в Польше мой друг, физик и джазовый певец Сергей Мелещенко и я дали почти двухчасовой "концерт" песен Булата к полному восторгу польско-русской аудитории.

В 60-61 годах быстро налаживаются контакты между любителями "немассовой" песни. На заводе им. Карла Маркса мой сотрудник, в будущем один из самых активных распространителей магнитиздата и самиздата в Питере, Михаил Черниховский, пользуясь моими записями, "гонял" в обеденный перерыв по местному радио песни Окуджавы, Вертинского и др., пока партийное руководство не спохватилось и "серьёзно нам указало".

Борис Шварцман — известный питерский фотограф. 1968 год.

К 62 году у меня собирается огромная (по тем временам) коллекция песен Вертинского, и Театральный музей предлагает мне обменять мои записи Вертинского на пластинки известной негритянской певицы Махалии Джексон, привезённые из Америки кем-то из труппы балета Мариинского театра. Один из моих хороших знакомых талантливый профессиональный фотограф Борис Шварцман (в будущем — автор замечательных фотопортретов Ахматовой, Бродского, Акимова, Ростроповича, композитора Слонимского и других наших знаменитых современников) представляет меня журналисту Михаилу Балцвинику, активному "самиздателю", который, среди прочего, тоже имел массу записей Вертинского — на этом собрание Вертинского, можно смело сказать, было завершено. Несколько лет спустя у меня произошла очень интересная встреча, связанная с моим собранием Вертинского. Опять же через Шварцмана и его жену Софу Финтушал я познакомился с математиком и драматургом Алексеем Смысловским и его женой художницей Анютой Юнгер, дочерью главного режиссёра Театра Комедии Николая Павловича Акимова и известной актрисы Елены Владимировны Юнгер. Анюта с мужем и матерью жили в одной квартире, где я время от времени бывал, делясь моими магнитофонными сокровищами. Однажды Елена Владимировна попросила меня устроить вечер Вертинского. В тот вечер в гостях у неё была известная ленинградская балерина Татьяна Вечеслова. Здесь меня ждал настоящий сюрприз. Как только зазвучал голос Вертинского, запела и Вечеслова. Она знала практически весь его репертуар. Надо сказать, пела Вечеслова прекрасно, и это был редкий, но, к сожалению, не записанный дуэт! Не могу не вспомнить стихотворение Ахматовой, посвящённое Татьяне Вечесловой:

Дымное исчадье полнолунья,

Белый мрамор в сумраке аллей,

Роковая девочка, плясунья,

Лучшая из всех камней.

От таких и погибали люди,

За такой Чингиз послал посла.

И такая на кровавом блюде

Голову Крестителя несла.

Летом или осенью 1961 года (не помню точную дату) Булат Окуджава гостит в Ленинграде, встречаясь со своей будущей женой Олей Арцимович. Булат, впрочем, как и все мы в то время, мягко говоря, — не при деньгах. Чтобы помочь ему, один из его друзей — писатель, востоковед Борис Вахтин предлагает организовать его концерт.

Борис Шварцман, человек фантастической коммуникабельности, кажется, знает весь белый свет. Он звонит двум своим подругам, профсоюзным активисткам в Пулковской Обсерватории, и в результате выкристаллизовывается историческое событие — первый, собравший несколько сот людей, полуофициальный концерт Окуджавы в Ленинграде, в Пулковской Обсерватории. Накануне знакомый Бори Шварцмана, тогда ещё молодой писатель Владимир Максимов просит его сделать копию с ещё неизданной повести "Баллада о Савве" и передать её Булату. Повесть из жизни беспаспортных беглых заключённых, описанных не без сочувствия, да ещё с одним из главных героев Зямой, была, естественно, неприемлема в оригинальном виде для советских журналов, и посему попала в самиздат. Уже упомянутый мой сотрудник и друг Миша Черниховский уговаривает знакомую девушку — секретаршу в милиции, и она прямо под носом у блюстителей порядка перепечатывает за один день эту повесть. На следующий день, спасибо Шварцману, Черниховский и я первыми гордо входим в конференц-зал Пулковской Обсерватории. Нас представляют: "Эти с Окуджавой". Булат приехал на концерт с двумя Борями, Шварцманом и Вахтиным, и с Василием Аксёновым, который в это время тоже оказался в Ленинграде. Перед началом концерта Булат, ещё практически не знакомый с большими аудиториями, сидел за кулисами весь какой-то зажатый, напряжённый и всё молил друзей: "Коньячку бы сейчас, рюмочку...".

Не могу сказать, что этот первый концерт Булата прошёл с грандиозным успехом, скорее, он прошёл спокойно — не было буйного восторга, но не было и оскорбительных выкриков: "Осторожно, пошлость...", как случилось в Московском Доме Кино в 60-м году.

Ленинградцы оказались гораздо интеллигентней сытых московских киношников.

Окуджава начал со стихов: "Берегите нас, поэтов, берегите нас...", "Эта женщина такая: ничего не говорит...", "Дышит воздухом, дышит первой травой...", затем спел три-четыре песни, встреченные молчанием разношерстной публики. И только после того, как он спел: "Четвёртый год подряд война — твой дом, солдат..." и "До свидания, мальчики", зал стал аплодировать, и лёд тронулся... К середине концерта Булат расслабился, стал немножко шутить, вытащил на сцену Васю Аксёнова. Аксёнов чутко разобрался в ситуации, ответил на пару вопросов, дав Булату несколько минут передышки, и переключил зал обратно на Окуджаву. (Если кого-то интересует, сколько заплатили Окуджаве за концерт, где было несколько сотен зрителей, могу сообщить: семьдесят рублей; кстати, зарплата начинающего инженера в то время была — сто десять).

Забавная деталь: после окончания концерта и экскурсии по Обсерватории был поздний вечер, с автобусами, как не покажется странным (!), было весьма напряжённо, и Булат с друзьями, поймав на шоссе какую-то полуторку, не без приключений прогромыхали в кузове до города.

События для Окуджавы развиваются с бешеной скоростью. Уже в декабре того же 61-го года с успехом проходит его выступление в ВТО (Всероссийское Театральное Объединение), где конная милиция пыталась управиться с огромной толпой, жаждущей попасть на концерт. С начала 62-го года он даёт уже десятки "разрешённых" концертов, но одновременно так называемые молодёжные газеты наперебой обливают его потоками грязи, вторя своему главарю — секретарю ЦК Комсомола С.Павлову, заявившему в середине 1961 года: "...что касается Булата Окуджавы и иже с ним, то уж таким сподручнее делить свои лавры с такими специалистами будуарного репертуара, как Лещенко".

Летом 1962 года всё тот же Борис Шварцман организует концерт Окуджавы дома у Миши Балцвиника. И не случайно среди более чем трёх десятков прекрасных знакомых и не знакомых нам песен прозвучала его "Гитара":

Усталость ноги едва волочит,

Гитара корчится под рукой.

Надежда голову мне морочит,

А дождь сентябрьский льёт такой.

Мы из компании. Мне привычны

И дождь и ветер, и дождь и ты.

Пускай болтают, что не типичны

В двадцатом веке твои черты.

Пусть друг недолгий в нас камень кинет,

Пусть Ардаматский своё кричит —

Моя гитара меня обнимет,

Интеллигентно она смолчит.

Тебе не первой, тебе не первой

Предъявлен веком суровый счёт.

Моя гитара, мой спутник верный,

Давай хоть дождь смахну со щёк.

Я уже не помню, кто такой Ардаматский, наверное, какой-нибудь гнусный секретарь Союза Писателей, особенно нападавший на Булата, и в дальнейшем Булат заменил эту строчку на более общую: "...пускай завистник своё кричит...".

На даче в Комарово. 1963 год. А.А Ахматова и Г.М. Рахлин.

Фото Б.Щварцмана. (Публикуется впервые).

Это был, я думаю, типичный домашний концерт в одной из ленинградских квартир с парой десятков внимательных, понимающих, любящих слушателей и, как водится, с парой магнитофонов. А у меня появились добрых два часа первых сделанных мной самим прекрасных записей песен и стихов Булата. Одну из фотографий с этого вечера, сделанную Балцвиником — Булат у железной, времён войны, печки — много лет спустя я дал для публикации в книге Владимира Фрумкина "65 песен Булата Окуджавы". Другие фотографии, насколько я знаю, были представлены в 2000 году на выставке в Музее Анны Ахматовой в т.н. Фонтанном Доме — Шереметевском дворце в Петербурге, и хранятся сейчас в фондах этого музея как часть архива Михаила Балцвиника.

К 62-му году магнитофоны активно входят в жизнь многих семей; магнитиздат, так же как и книжный самиздат, становится всё более массовым. Я знакомлюсь ещё с одним серьёзным собирателем магнитиздата Борисом Рахлиным, который в то время с женой и двумя детьми жил в одной крохотной комнате коммунальной квартиры. Значительную часть этой комнаты занимало фантастическое, по тому времени, записывающее оборудование, списанное с какой-то подводной лодки. С помощью этого оборудования качество наших перезаписей резко выросло, хотя сам процесс перезаписи в Борином доме был постоянным испытанием нашего мужества, ибо каждый раз, когда я появлялся с магнитофоном, Борина жена клялась немедленно и безжалостно нас обоих убить.

2. Магазин Поэзии. Встреча с Ахматовой. Таганка.

Вскоре Миша Балцвиник знакомит меня с Геннадием (Гидалием) Моисеевичем Рахлиным, человеком очень яркой и в то же время трагической судьбы (как это часто случалось в России), лично знавшим многих крупнейших деятелей Российской культуры (портреты Ахматовой, Шостаковича и Улановой с дарственными надписями Рахлину украшали стену гостиной в его доме). Бывший директор Магазина Союза Писателей на Невском проспекте с 1949 по 1956 год отсидел по "Ленинградскому делу" в Сталинских лагерях. Вернувшись из лагеря, после реабилитации Геннадий Моисеевич становится директором Магазина Поэзии рядом с Мариинским театром.

При магазине он организовал круг любителей поэзии с "ядром" из десятка 25-30-летних молодых людей, куда был введён и я. Первая встреча, в которой я участвовал, состоялась в доме Анны Андреевны Ахматовой в Комарово летом 1963 года.

Среди приглашённых, кроме постоянных членов нашего кружка, был наш хороший знакомый, солист балета Мариинского театра Толя Нисневич. В тот день мы впервые услышали целиком знаменитый "Реквием", только что опубликованный на Западе:

Это было, когда улыбался

Только мёртвый — спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград...

Анна Андреевна читала спокойно, негромко, величественная, как императрица.

Затем она показала нам несколько своих фотографий; на вопрос о встрече с американским поэтом Робертом Фростом отмахнулась: "Свели двух стариков вместе, ни ему, ни мне это было абсолютно не нужно". И вдруг, показав нам журнал с копией недавно найденного гравюрного портрета Дантеса, Ахматова воскликнула: "Мы, женщины, чувствуем себя отмщёнными — Дантес оказался некрасивым".

Таганцы в гостях у Г.М.Рахлина. Высоцкий, Золотухин,

журналист Слава Попов и Владимир Ковнер (слева). 1967 год.

Фото М.Балцвиника. (Публикуется впервые).

Борис Шварцман попросил у Анны Андреевны разрешения её сфотографировать. Она страшно обрадовалась: "Я уже забыла, когда последний раз фотографировалась вместе с внучкой", и позвала её (Анна Андреевна имела ввиду Аню, которая, на самом деле, была внучкой Николая Николаевича Пунина, крупнейшего историка искусства, и всю свою жизнь — до самой смерти Ахматовой — жила вместе со своей матерью Ириной Николаевной Пуниной и Анной Андреевной в разных ленинградских квартирах, а летом — на даче в Комарово. Михаил Юрьевич Евсевьев, мой друг и ныне заведующий кафедрой Истории Русского Искусства Петербургского Университета, считает, что есть некая историческая несправедливость в том, что на Фонтанном Доме в Петербурге рядом с именем Ахматовой не стоит имени Пунина. Ахматова познакомилась с Пуниным, бывшим тогда комиссаром Русского музея, в 1922 году, а в 1924 году въехала в его квартиру в служебном флигеле Шереметевского дворца. Из этого дома она ездила в Москву просить за арестованных в 1935 году Пунина и своего сына Льва Гумилёва, и позже носила передачу в Кресты. Она продолжала там жить — в одной с Пуниным квартире — и после того, как рассталась с ним в 1938 году, и затем жила там вместе с дочерью и внучкой Пунина до 1952 года). В этот день Шварцман сделал целую серию замечательных — удивительно искренних — портретов Анны Андреевны, впоследствии опубликованных в бесчисленных книжных и журнальных изданиях. Одна из фотографий этой серии на обложке книги переводов Ахматовой "Стихи зарубежных поэтов" с её автографом для Бори была передана ему в день похорон Анны Андреевны. Видимо, это был один из её последних автографов.

После встречи с Ахматовой Геннадий Моисеевич приглашал к себе (домой или в магазин) многих из наших любимых поэтов: Окуджаву, Вознесенского, Ахмадулину, Бродского, Соснору, А. Кушнера. Иногда он проводил нас в Дом Писателей, например, на встречу с Давидом Самойловым и Окуджавой. Естественно, везде, где можно, я был со своим магнитофоном. Записанное на магнитофоне немедленно расшифровывалось и распечатывалось на трёх-четырёх пишущих машинках. Магнитиздат и самиздат слились воедино.

В 1965 году в Ленинград впервые приезжает театр на Таганке. Среди актёров — Владимир Высоцкий. Практически никто ещё не знает Высоцкого как автора песен, хотя у нас уже есть записи нескольких блатных песен в его исполнении. Сразу после спектакля "Добрый человек из Сезуана" главный режиссёр театра Юрий Любимов, директор театра Дупак, завлит Элла Левина и несколько актёров приглашены в дом к Геннадию Моисеевичу и Лие Яковлевне Рахлиным, где, как всегда — щедрое застолье. Но два магнитофона, мой и журналиста Славы Попова, на всякий случай — наготове. Наготове и две камеры: Миши Балцвиника и Изи Иоффе. После естественных тостов за успехи молодого театра Любимов просит Высоцкого спеть несколько своих песен. Но начинает Высоцкий с песни Галича "Это гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот...", а затем на одном дыхании выдаёт нам концерт минут на сорок пять. В середине вечера Любимов попросил его спеть песню, сочинённую буквально накануне, в поезде из Москвы в Ленинград, "Песню о штрафниках"... Так ещё один великий бард сделал шаг в жизнь. На второй встрече с таганцами 23 апреля 1967 года Высоцкий, уже известный актёр и автор, поёт опять — один или со Смеховым и Золотухиным. Через две недели 9 мая состоялась ещё одна встреча с таганцами, где все присутствующие актёры подписали общую фотографию, которая хранится у меня. Надо сказать, что фото с этих трёх вечеров разошлись по бесчисленным изданиям российских и зарубежных книг и журналов, включая воспоминания жены Высоцкого Абрамовой, "Дребезги" Золотухина и т.д. К сожалению, один не очень чистоплотный коллекционер, впоследствии неоднократно печатавшийся в нью-йоркском "Новом Русском Слове", "одолжил" у Изи Иоффе оригиналы нескольких фото и благополучно уехал с ними в Америку. Эти три домашних концерта Владимира Высоцкого и других таганцев в доме Г.М. Рахлина были, несомненно, значительным событием в истории развития и распространения песен бардов.

Расширяется горизонт гитарной песни — у меня уже собралось около трёх десятков песен Александра Галича, весёлые и легкие песни Юлия Кима, песни Александра Городницкого, Юрия Кукина, Новеллы Матвеевой, Анчарова, Визбора. В домашнем концерте записываю Клячкина, и хотя песни, написанные им самим, не производят на меня впечатления, он пишет очень неплохую музыку, и хорошо исполняет песни на слова Эренбурга, Вознесенского, Бродского, Кузьминского и т.д. Девушки-слушательницы его обожают. Появляется плёнка с записями песен кинорежиссёра Геннадия Шпаликова. Помню наше удивление — две песни — Галича и Шпаликова пересекаются: "Слава героям" (У лошади была грудная жаба...) и "За заборами вожди". Тайна раскрылась много позже, когда на одном интервью в Мюнхене Галич рассказал, что эти песни они написали вдвоём, отдыхая в Болшеве, в Доме Творчества Работников Кино. К сожалению, плёнка с записями Шпаликова оказалась его первой и последней — в январе 1974 года в возрасте 37 лет он покончил жизнь самоубийством.

В Ленинграде становится известным клуб Восток, открытый уже в 1961 году, но мои друзья и я ходим туда крайне редко, хотя надо отдать должное активистам этого клуба — они сыграли немалую роль в популяризации гитарной песни. Кроме "больших" имён в этом клубе пели десятки авторов, о которых Окуджава как-то сказал: "Ну, это уже совсем другая полочка". Тем временем сам Булат ещё дважды поёт и читает стихи на квартире Рахлина.

3. Наши первые "контакты" с КГБ

Параллельно с ростом магнитиздата, растёт и, главное, смелеет литературный самиздат. Помните, это был "золотой век" Нового Мира, уже был опубликован "Один день Ивана Денисовича", в самиздате появились "Колымские рассказы" Варлама Шаламова, знаменитое письмо Фёдора Раскольникова, письмо бежавшего за границу Аркадия Белинкова со списком около 600 репрессированных при Сталине литераторов. Я позволяю себе роскошь на курсах лекторов по международному положению в Центральном Лектории на Литейном проспекте прочесть учебную лекцию о культе личности Сталина, построенную на базе письма Белинкова. Точнее — начать её читать, так как руководитель семинара прервал меня через 15 минут, мотивируя необходимостью обсуждения технической стороны лекции (организации материала). Текст лекции у меня забрали для оценки, и так и не вернули. Легко представить, где этот материал закончил свой путь. После разгромного выступления Хрущёва по поводу молодых писателей и поэтов Юнна Мориц прочитала в Ленинградском Доме Учёных взрывные стихи (пишу по памяти):

Мне, узкоглазой и ширококостной В февральский вечер, в год бы високосный, Мне б гневить царя. О, царь! Ты много войска маешь, Но ни черта в стихах не понимаешь. Черства твоя порода и глуха. Опричнина — опасная затея, Опричник зря кулачный бой затеял СО МНОЙ! — на понимание стиха...

Мы собираем и печатаем (особенно активен в перепечатке Михаил Черниховский) сборники стихов Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Заболоцкого и молодых Иосифа Бродского, Виктора Сосноры, Глеба Горбовского, делаем несколько фотокопий "Доктора Живаго" и "Бурной жизни Лайзика Ройтшванеца" Эренбурга (по словам Хрущёва, буржуазная пропаганда долго носила на своих знамёнах эту книгу Эренбурга, "духовного отца современной бездуховной молодёжи"). Интересным примером самиздата была книга (в нескольких экземплярах), выпущенная друзьями Бориса Шварцмана: четыре молодых писателя Борис Вахтин, Владимир Марамзин, Игорь Ефимов и Владимир Губин собрали свои рассказы под одной обложкой и назвали сборник "Горожане". Обложка представляла собой сделанную Шварцманом фотографию ночных городских окон. Возвращаясь к нашим сборищам — на одной из вечеринок Виктор Соснора неожиданно поёт очень простую, но "ох! неправильную" для советского поэта песенку: "Шатаясь, как основы государства, я выхожу один из кабака. Я пропил всё: и бабочку, и галстук, да и любовь почти наверняка...".

Мы и не подозреваем, что атмосфера над нашей компанией сгущается. На одном из вечеров Миша Балцвиник читает вслух книгу, написанную выпускниками Ленинградского Химико-Технологического Института Валерием Ронкиным и Сергеем Хахаевым: "От диктатуры пролетариата до диктатуры бюрократии". По иронии судьбы в этот день, среди всех своих, в гостях — какая-то знакомая из Риги, оказавшаяся стукачкой. В мае 1965 года Геннадия Моисеевича Рахлина вызывают в Большой Дом (КГБ): повод, по словам Рахлина, — вернуть ему ордена, отобранные при аресте в 1949 году. По ходу разговора расспрашивают его о нашей группе, называют (сверяют) имена постоянных участников: Михаила Балцвиника, его жены журналистки Галины Зябловой, журналиста Славы Попова и его жены Лины, Михаила Евсевьева, техника института Полярной Гидрографии, участника нескольких арктических экспедиций и студента вечернего отделения Ленинградского Университета, его жены Тамары, работавшей в Научно-исследовательском институте синтетического каучука вместе с Валерием Ронкиным, а также автора этих строк с женой Лялей. Из всех нас только Миша Евсевьев уже имел опыт "контакта" с КГБ: в 1963 году на американской технической выставке в Ленинграде он познакомился с Зоей Бриннер, преподавательницей Университета в Бёркли, Калифорния (сестрой знаменитого американского актёра Юла Бриннера), и получил от неё книжные подарки. Сразу по выходе с выставки "тяжёлая рука советского правосудия" легла сзади на его плечо — он был немедленно арестован, а книги — отобраны.

Вернувшись из Большого Дома, Рахлин немедленно собирает нас и предупреждает: "Поверьте моему опыту, будет обыск". 12 июня 1965 года сотрудники КГБ нагрянули на несколько десятков ленинградских квартир. Впоследствии вся эта история получила название Дело "Колокола", группы, распространявшей вышеупомянутую книгу "От диктатуры...", выпустившей два номера журнала "Колокол" и другие политически взрывчатые тексты, что было достаточно подробно описано в Выпуске I Исторического сборника "Память" (Москва, 1976 г. — в Самиздате, Нью-Йорк — 1978 г.). Мне частично повезло: жили мы в квартире жены, где хранилась большая часть самиздата, особенно, нового, а прописан я был у родителей, где мы часто бывали, и где я держал материалы, накопленные годами, старые фотографии и часть магнитофонных записей. Туда и заявились непрошеные гости в шесть утра, о чём я, естественно, не имел ни малейшего представления. Появились они и в Текстильном институте, где я преподавал.

Часам к 11-ти я уже знал об обыске в квартирах трёх моих друзей (по телефонному звонку Балцвиника мы все встретились у Казанского собора), и я немедленно поехал к родителям, чтобы забрать оттуда возможные "обличающие нас" материалы. Как только я открыл дверь, за ней стоял огромного роста мужчина, выхвативший у меня из рук портфель. Мне дали подписать ордер на обыск, уже подписанный моей матерью. Четыре человека перевернули всю квартиру ("Хоть антресоли почистили", — позже шутила мать), не поленились разобрать радиоприёмник и даже почему-то будильник. Из печки, оставшейся от старых времён, вытащили комсомольский билет моей жены. Я объяснил, что у неё как раз кончился комсомольский возраст — 28 лет, и я посоветовал выбросить билет в печку. К моему удивлению их это объяснение вполне удовлетворило. В комнате оказались и два "понятых". Лицо одного из них было мне ужасно знакомо. Вдруг я вспомнил, что в течение последних нескольких дней встречал его всюду в городе, мы даже ехали с ним одним поездом в Зеленогорск и обратно, и я подумал тогда: "Что значит теория вероятности!".

Случился при обыске и забавный эпизод. Один из кагебешников взял с полки книгу "Поэты Израиля" и спросил: "Где это вы её отыскали?". К моему ужасу из меня выскочило: "Наверное, не там ищете". Ни малейшей реакции не последовало. Всё прошло вполне цивильно. Забрали массу фотографий и всё, что было из печатных материалов. Мои магнитофонные плёнки с записями песен бардов в первый, но не последний раз оказались в руках КГБ.

Затем был допрос в Большом Доме, а перед допросом — несколько часов в глубочайшей тишине маленькой комнаты, наедине с портретами Ленина и Дзержинского и с одиноким журналом на столе, открытым на статье "Последние дни маршала Тухачевского". Чтобы не потерять концентрацию, я заставил себя читать "Теоретическую механику" Лурье, которую захватил с собой для чтения в автобусе.

На допросе, несмотря ни на какие свидетельства, впрочем, все косвенные, я твёрдо стоял на своём. К концу третьего часа допроса за моей спиной какой-то начальственный голос неожиданно произнёс: "Ваше поведение сегодня воспринимаем как разведку боем!" (я расценил это как комплимент).

Таганцы в гостях у Г.М.Рахлина. М.Балцвиник,

В. Золотухин, В.Смехов, Н. Шацкая. 1967 год.

Фото И.Иоффе

Два месяца спустя — второй вызов в Большой Дом, к следователю по особо важным делам города Калинина (своих уже не хватало!). Через пару часов вместе с вежливым "поучительным" разговором я получаю мои магнитофонные записи и фотографии, на обороте каждой из которых красуется: "Изъято при обыске" и моя подпись. Печатные материалы они оставили себе — конечно же, с моего "согласия". ("Владимир Яковлевич, вы уверены на сто процентов, что это действительно письмо Раскольникова?" "Нет". "Представляет ли оно для вас какую-то особую литературную ценность?" "Нет". "Тогда вы не возражаете, если мы оставим его себе?" "Нет, что вы! Какие могут быть возражения?").

Примерно так же развивались события у моих товарищей. Миша Евсевьев сохранил по сию пору "Протокол обыска" в его квартире и "Повестку в КГБ". Ровно через три месяца после нашего обыска арестовали Синявского и Даниэля. Брежнев закручивал гайки. В сентябре закончился процесс над группой "Колокол", никто из моих друзей не был привлечён к уголовной ответственности, но, тем не менее, журналистов Балцвиника, Зяблову и Попова и меня как преподавателя института (не достоин воспитывать молодёжь!) выгнали с работы; Балцвиника и Попова — с лишением права работать журналистами вообще. Попытались меня выгнать и с завода, куда мне помог устроиться, не задавая никаких вопросов, мой институтский профессор Иосиф Исаакович Вульфсон. Труднее всего для КГБ, я полагаю, было придумать наказание для техника Евсевьева. Выслать его в Арктику, где он и так постоянно работал? Не разрешить ему ездить в Арктику? А кто туда рвался? Оставили в покое.

Вскоре ко мне на улице подошёл один инженер (большой книжник), хорошо знакомый по моей предыдущей работе, и прямым текстом сообщил, что приставлен следить за мной — такое простенькое профилактическое мероприятие, чтоб знал, что "органы" всегда о тебе помнят (недавно я прочитал в "Аквариуме" Виктора Суворова, что открытая слежка была стандартной в "спецназе"). К этому времени я выработал в себе железную привычку ничему не удивляться и ничем себя не выдавать. До конца 70-го года меня оставили в покое, во всяком случае внешне.

Надо сказать, что эта история закалила меня чрезвычайно. Но, пожалуй, самый главный для меня положительный опыт был такой: неважно, сколько людей служило карательным органам государства, чтобы разрушить наши жизни, гораздо важней — сколько нашлось людей, готовых немедленно придти нам на помощь. В первые месяцы моей работы на новом месте в конструкторском бюро Станкостроительного завода им. Свердлова, во время суда и бесконечных митингов по моему "преступному" поводу жизнь моя могла легко стать абсолютным кошмаром, если бы не поддержка нескольких сотрудников и, особенно, моего начальника отдела Игоря Андреевича Гидаспова, ныне профессора Петербургского северо-западного политехнического института. А ведь жизнь этого человека, талантливого инженера, умного и, главное, честного руководителя, была куда тяжелее моей. (Его дед, православный священник, — расстрелян в 1938 году, отец, начальник планового отдела на заводе, умер в тюрьме в 1941 году — до суда, в 1949 году вспомнили и о детях — старшего брата, молодого офицера, понизили в чине, а самого Игоря выбросили из военного училища во флот. Чудом удалось матери вырвать его, 17-летнего пацана допризывного возраста, из когтей армии).

В конструкторском бюро волей судьбы собралась группа высокоинтеллектуальных людей: математиков, механиков-теоретиков, блестящих конструкторов, одним словом — инженерной элиты, и в то же время — любителей искусства, литературы и музыки, людей сходных интересов и, как оказалось, в определённой степени сходных судеб (расстрелян тесть, тёща отсидела 19 лет в лагерях; арестована жена; раскулачена семья деда; сидел сам, но всего три года — в сорок первом выпустили и — на фронт: "выжил — повезло!") — как в микрокосмосе, биографическое сходство этих людей отразило страшную судьбу миллионов.

С некоторыми из моих коллег мы стали друзьями на всю жизнь. Надо сказать, что несмотря на различие в возрасте, титулах и степенях, увлечение "гитарной песней" захватило всех. Вспоминаю крошечную комнату, четыре пары друзей (не без пива, конечно), вместо воздуха — синий табачный дым, и магнитофон с плёнками Окуджавы, Высоцкого, Галича... — до 2-3 часов ночи. Полагаю, такая сцена была вполне типичной для тех времён.

Историю знаменательного 65-го года я хочу закончить на оптимистической ноте. В этом же году, несмотря ни на что, мы рвёмся и, конечно, попадаем на первое представление "Зримой песни" театра-студии при Театральном институте (в ТЮЗе), спектакля, название которого придумал зам. главного редактора журнала "Театр" Александр Свободин. Инсценировка двух десятков песен Окуджавы, Кима, Городницкого, Дулова и др., а также известного романса "Калитка", исполненная с естественным студенческим энтузиазмом, была принята с восторгом.

8. Пора ехать

1975-76 годы. Всё больше моих друзей и знакомых покидают Россию. Уезжает с женой Радой Рабинович литературовед Владимир Аллой, который вскоре станет директором ИМКА-ПРЕСС в Париже. Вечерами я начинаю преподавать английский язык. В свободное от работы время часто встречаюсь с историком Арсением Рогинским. Сеня Рогинский — человек уникальный, талантливый учёный-историк, прекрасный организатор, лёгкий в общении и отчаянно смелый, плюс обладавший прекрасным для диссидента качеством — никогда не говорить ничего лишнего. Трудно было определить границы его деятельности: через его руки проходил поток книг с Запада (иногда в его комнате стол, постель и пол были буквально покрыты книгами, а в садике под окном его квартиры ждали разносчики), он был вовлечён в издание "Хроник текущих событий", как-то он взял у меня том Российских Уголовных Кодексов, сказав просто: "У Солженицына этих материалов нет". Среди его знакомых был Сергей Дедюлин, прекрасный знаток поэзии, знакомый и мне через моего друга Михаила Балцвиника, будущий сотрудник "Русской Мысли" в Париже.

В какой-то момент в 1977 году Рогинский сообщил мне, что Владимир Аллой издаёт в Париже "Песни Русских Бардов" — монументальный труд, состоящий из сорока кассет песен, представлявших всё лучшее в российской гитарной поэзии, и четырёх томов текстов этих песен. Качество записей первого издания было очень посредственным, в текстах была масса ошибок. Владимир Аллой обратился ко мне за помощью. В его работе "Записки аутсайдера" (Минувшее. Исторический альманах. Том 22. С.-Петербург. 1997) этому посвящены восемь строк: "По счастью, во втором издании удалось эти просчёты устранить — благодаря доброму ленинградскому знакомому, страстному коллекционеру Володе Ковнеру, который... по выходе "Собрания песен русских бардов" составил полный перечень ошибок в текстах и переправил мне лучшие варианты записей. Так что при новых изданиях мы уже не имели претензий со стороны заказчиков...". Всего восемь строк, но за этим стояли сотни часов работы, и не без помощи уже неоднократно упомянутого мной коллекционера Михаила Крыжановского. А как все эти материалы переправлялись на Запад! Песни Окуджавы вывезла бывшая ленинградка — жена французского дипломата; молодая француженка, путешествовавшая на машине с тремя детьми, вывезла три кассеты безопасных авторов: Матвеевой, Кукина, Городницкого — в детских вещах; старуха американка, привезшая весточку от старого друга из Штатов, "на глазах у изумлённой публики" спокойно засунула под блузку и увезла с собой копию поправок к текстам "Песен русских бардов". Но львиную долю кассет и текстов переправила через посольство ФРГ немецкая аспирантка, конечно же, знакомая Сени Рогинского, работавшая несколько месяцев в Питере над Антологией Русской Поэзии. Я познакомил её с поэтом Виктором Соснорой, и своей помощью она десятикратно отблагодарила меня за это. В один прекрасный день её-таки выдворили из Союза, но, видимо, за неимением прямых улик, пустили обратно.

Однажды Сеня пришёл ко мне послушать Галича с уже знакомой мне аспиранткой из ФРГ и её русскоговорящей подругой, аспиранткой из Италии. Окна открыты. Из моей комнаты над Питером разносятся замечательные песни. По окончании вечеринки, как рассказал Сеня, его с подругами ждали стукачи на каждом углу моего переулка и Невского проспекта, и проводили, по крайней мере, до метро.

За нами непрерывно следят, но Сеня Рогинский считает, что КГБ (к нашему счастью) делает массу ошибок. Не знаю, сколько раз обыскивали квартиру Рогинского, но никак не могли застать его врасплох. (Рогинский задумал и стал издавать исторический сборник "Память", привлёк к этому делу, насколько я знаю, Сергея Дедюлина. Уже после моего отъезда из России Рогинского всё-таки посадили, а Дедюлин эмигрировал во Францию. Сейчас Арсений Борисович Рогинский — Председатель правления правозащитного общества "Мемориал" в Москве).

Возвращаясь ко времени рассказа, Серёже Дедюлину тогда повезло меньше — во время обыска у него забрали среди прочего пару пишущих машинок, материалы для "Хроники текущих событий" и несколько кассет моих записей песен бардов, готовых для переправки за границу. Кассеты, впрочем, снова вернули, а у меня вскоре состоялся третий в моей жизни разговор с человеком из КГБ. Разговор крутился вокруг моих "якобы" встреч с Юлием Даниэлем, которого я, на самом деле, к сожалению, никогда в жизни не видел. "Беседа" перешла к моим встречам с американцами и перепиской с заграницей. Я объясняю это необходимостью совершенствовать мой английский, так как готовлюсь к отъезду. В ответ — ни малейшего удивления, даже, наоборот, проскользнуло чувство облегчения — одним меньше! И, наконец, — "долгожданный" вопрос о распространении песен Галича. "Да, но за Галича никогда не сажали", — замечаю я. "Пока не сажали", — следует многообещающий ответ.

Вспоминается пересказ чьего-то рассказа Галичем на Радио Свобода 13 сентября 1975 года: "На одесской барахолке молодой человек торгует магнитофонными плёнками. Его спрашивают: "А Галич у тебя есть?". Молодой человек, скривив рот, негромко отвечает: "Нужна мне ещё сто девяностая! (статья за антисоветскую агитацию). Мне и сто пятьдесят четвёртой хватает" (спекуляция).

Следом за мной вызывают в Большой Дом Мишу Крыжановского — расспрашивают о наших постоянных встречах и распространении магнитиздата (в том числе — на Запад). Его невозможно поймать на противоречивых показаниях — ответы мы репетировали вместе.

Зачем же мы всё-таки пересылали записи бардов на Запад? Ведь Галич уже был за рубежом, Высоцкий бывал во Франции и в Америке, Окуджава тоже начал выезжать за границу. Мне кажется, что в концертах Галича и Высоцкого за рубежом, по сравнению с их российскими выступлениями, уменьшился накал, у Галича — пропало возбуждение отчаяния.

Интересная история произошла в момент подготовки песенных материалов для ИМКА-ПРЕСС, история, которая задним числом выглядит довольно смешно. Я закончил правки текстов и писал статью о песнях русских бардов в "Русскую Мысль" в Париже. Комната завалена печатными материалами. Летний субботний вечер. В нашей коммуналке — никого, кроме меня и пьяного соседа. В двенадцать ночи — звонок в дверь. Говорят тихо: "Откройте. Милиция". Я, как могу, спокойно отвечаю: "Ночью не открою, приходите утром". Продолжают звонить. Я отсоединяю провода звонка, бросаюсь в комнату и до трёх часов ночи рву и спускаю в унитаз печатные материалы. В 6 утра опять кто-то рвётся в нашу коммуналку. Отрываю дверь — там-таки милиция: "В какой комнате живёт такой-то и такой-то?". Указываю. Они бросаются туда и через минуту уволакивают пьяницу-соседа. Идиоты! Не могли сразу сказать, за кем пришли! Сколько труда — коту под хвост, а точнее — в унитаз!

Ещё одну попытку переправить за рубеж полный набор идеального качества записей я проделал в 1978 году. Чикагский джазист Даниэл Мартин, живший несколько месяцев в Ленинграде со своей женой — аспиранткой Ленинградского Университета, отдал посылку в американское консульство для пересылки в Хельсинки и далее в Нью-Йорк. Как и в случае с Фрумкиным в 74-м году, посылка исчезла. Через несколько лет, когда я уже жил в Штатах, знавшая эту историю директор Международного Литературного Центра Вероника Штейн рассказала мне, что в Нью-Йорке появился набор прекрасных записей русских бардов. Источник — кто-то из сотрудников американского посольства. Тоже красиво!

В начале 1977 года начальника моего отдела, моего многолетнего друга Игоря Андреевича Гидаспова вызывают в КГБ и в процессе трёхчасовой беседы показывают копии моей переписки с заграницей, фотографии моих встреч, фонограммы телефонных разговоров, и фактически дают ему понять, что меня надо вынудить (или убедить) отправиться восвояси. Вернувшись на работу, он рассказывает мне все подробности и рекомендует немедленно подавать заявление на отъезд. В тот же день представитель КГБ лично посещает нашу контору. На следующий день начальник конструкторского бюро передаёт в наш отдел фантастический по характеру негласный приказ: работы мне не давать (с сохранением зарплаты), и в тот же знаменательный день — неожиданный звонок от моего персонального наблюдателя из ГБ. Задаётся один вопрос: "Когда ты едешь?" (как смеялся один из моих друзей — корреспондент "Советского Спорта", используя футбольную терминологию: "Взяли тебя по всему полю..."). Объясняю, что мне надо заработать на алименты на двух сыновей.

Прямо скажем, не всех радовала моя деятельность в конструкторском бюро. Одна из моих сотрудниц, еврейская женщина, громогласно заявила: "Скорее бы вы уже уехали. Только воздух здесь портите. Ещё приползёте назад на коленях..." (прихотливы движения судьбы — её сын уже несколько лет живёт в Торонто). И всё же такое отношение было нетипичным. В мой последний день на этой работе меня ждала неожиданная награда. Ко мне подошёл ведущий конструктор, доцент Политехнического института — человек лет на пятнадцать старше меня — Михаил Иванович Трунин, один из постоянных читателей приносимого мной самиздата и сказал: "Владимир Яковлевич, ты мой крестный отец. Значит, можно жить и не бояться. Спасибо тебе. Вы все (читай — решившиеся на отъезд) — герои!".

Уволившись из конструкторского бюро, я буквально с утра до ночи даю уроки английского языка, а чтобы милиция меня не прихватила за тунеядство (популярный в то время метод воздействия на отказников), регистрируюсь секретарём одного из моих учеников английского языка профессора Ленинградского Университета Бориса Гельчинского. Впрочем, очень скоро он уезжает в Израиль, и я с гордостью рассказываю друзьям, что я единственный в России секретарь профессора, живущего в Израиле. У меня — репутация хорошего преподавателя и постоянно — около сотни учеников. КГБ, естественно, знает и об этой стороне моей жизни. Время от времени в моих группах появляются гебешники, а один из них, как я узнал за день до отъезда из России, оказался крупным начальником из ОВИРа (лично проверял!). Но этих людей я узнаю немедленно, определяю в нейтральные группы и категорически запрещаю вести на занятиях какие-либо разговоры о политике вообще и об эмиграции в частности.

Наконец, летом 1979 года я подаю заявление в ОВИР и в назначенный день сижу в очереди на приём. Открывается дверь, и кто-то объявляет: "Владимир Ковнер, проходите в кабинет. Всем остальным — придти завтра в то же время". (Вот такая мне выпала честь!) И уже внутри: "Быстренько пишите свою легенду!". Вопрос со мной был давно решён. В ноябре 1979 года я приземлился в Нью-Йорке.

На этом эпоха магнитиздата для меня закончилась.

Владимир Ковнер, дочь Фрумкина Майя,

Елена Ковнер, Владимир Фрумкин. 1996 год.

Фото Л.Фрумкиной.

Рассказ о моей жизни в России я должен закончить трагической историей. Перед самым отъездом, прощаясь с моим другом Михаилом Балцвиником, я уговаривал его эмигрировать (единственный случай в моей жизни!), начать жизнь сначала. Миша был страшно удручён тем, что не мог работать журналистом, не сложилась и его личная жизнь. Все свои, по крайней мере, известные мне жизненные усилия он направил на собирание фототеки лучших русских писателей. Собственно, увлечение это началось давно, когда он фотографировал на всех наших сборищах Окуджаву, Бродского, Соснору, Александра Кушнера, Ахмадулину, Самойлова... Познакомившись с семьёй Бориса Пастернака, Миша собрал — переснял сотни фотографий, относящихся к жизни Бориса Леонидовича, а затем собрал множество фотографий Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Блока и многих других. Фотографии из его собрания были представлены на многих литературных выставках и в различных изданиях. Тем не менее, эти занятия не поглощали его целиком, не могли компенсировать то чувство безысходности, которое и определяло, очевидно, его душевное состояние. Вот одно из его стихотворений, написанное в последний год жизни, "Молитва о смерти":

Есть минуты такого отчаяния,

И такого безумия дни,

Что становится болью дыхание, —

О, проклятое существование,

Разорвись, уничтожься, усни!

Есть недели такой безнадежности

И такой напряжённости страх,

Что и память о страсти и нежности —

Генерация мук безутешности

И проклятьем скрипит на зубах.

Есть часы беспредельного ужаса

И такого кошмара порог,

За которым бессмысленны мужество,

Доброты и надежды содружество, —

И уходит земля из под ног.

Есть такая тоска безысходности

И последняя горечь и дрожь,

От которых — мечта о бесплотности

И уверенность в непригодности, —

Моё сердце, Господь, уничтожь!

Пусть беспомощен в жизни и в горе я,

Но, о Боже, прости и даруй

Растворение фантасмагории:

Вознесение в дым крематория

И покой флегетоновых струй.

Как написал друг Балцвиника Сергей Дедюлин: "В ночь с 13 на 14 апреля 1980, находясь один в своей квартире, М.А. (Михаил Абрамович) выбрал для себя путь, показавшийся ему единственно возможным выходом".

В самом начале 1980 года издательство Ардис в Энн Арборе опубликовало книгу "Цветаева. Фотобиография. Из материалов, собранных М.Б. (Михаилом Балцвиником) и И.К.(Ирмой Кудровой)". Редактор Ардиса Элендеа Проффер привезла эту книгу в Петербург специально для Балцвиника, но уже не застала его в живых. Книга опоздала на две недели. Двадцать лет спустя 17 мая 2000 года в музее Анны Ахматовой состоялся вечер памяти Михаила Балцвиника...

К концу 70-х — началу 80-х не только гитарная поэзия — вся русская культура понесла тяжёлую утрату со смертью Галича и Высоцкого. Но их песни продолжали жить в десятках, а может, и сотнях тысяч магнитофонных лент. Пройдёт ещё 8-10 лет, и фирма "Мелодия" по инициативе и с помощью Михаила Крыжановского начнёт издавать в пластинках полные собрания песен наших любимых авторов. Сотни и сотни книг с работами Окуджавы, Галича, Высоцкого, Кима, Городницкого, Кукина и многих других, а также бесчисленные издания с работами о них будут публиковаться в России и зарубежом. После смерти Галича Булат сказал: "Стихи Галича оказались счастливее его самого: они легально вернулись на родину. Да будет благословенна память об удивительном поэте, изгнаннике и страдальце". В Москве, на Ваганьковском кладбище и на Петровке воздвигнуты памятники Владимиру Высоцкому, а на Арбате — памятник Булату Окуджаве, как иллюстрацию к его замечательной песне:

"...От любови твоей вовсе не излечишься,

Сотни тысяч других мостовых любя.

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё отечество,

Никогда до конца не пройти тебя".

9. Фрумкин, к счастью — везде!

1980 год, мне повезло: я работаю в Детройте, всего в трёх часах езды от Оберлина (штат Огайо), где в колледже преподаёт русский язык Владимир Фрумкин, а его жена Лида становится в том же колледже профессором по классу фортепьяно. Фрумкин и здесь остаётся пропагандистом гитарной поэзии, на её базе он строит замечательно успешный метод преподавания русского языка, создав небольшой театр, где все актёры — студенты Оберлинского колледжа поют, а многие и играют на гитарах.

Окуджава. Концерт в Бостоне

30 сентября 1994 года.

Фото М.Ковнера. (Публикуется впервые).

Он ставит спектакли на песни Окуджавы, миниатюры Райкина, иллюстрированные песнями бардов, "Самоубийцу" Эрдмана и т.д. Скорость и качество усвоения русского языка через музыкальный театр — ошеломляющи. Обучению студентов несомненно помогало исполнение песен бардов самим Фрумкиным. Хотя я уже писал о его исполнительском мастерстве, мне бы хотелось подробней на этом остановиться. В июньском номере "Вестника" за 2002 год Пётр Межирицкий интервьюировал Владимира Фрумкина (кстати, постоянного автора журнала) и перед началом интервью заметил, что он должен представить читателю Фрумкина, учёного-музыковеда, "серого кардинала" движения бардов, единственного подлинного теоретика авторской песни, так как его знают только ценители, но не любители гитарной поэзии — "Гималаи разделяют эти две категории".

Вынужден здесь не согласиться с уважаемым автором. Фрумкин был активнейшим пропагандистом гитарной песни, а наиболее эффективным оружием пропаганды было замечательное исполнение песен бардов им самим. И в этом качестве, начиная с середины 60-х годов и до сегодняшнего дня, его знали и ценили не только сами барды (ему приходилось петь песни Галича в присутствии Галича, песни Окуджавы — в присутствии Окуджавы, песни Городницкого — в присутствии Городницкого), но и тысячи любителей песен бардов. В подтверждение моих слов я сам организовал три его концерта в Детройте в начале 80-х годов, на каждом из которых было более трёхсот человек. На первый такой концерт я пригласил Фрумкина с его лучшими студентами, зал был набит битком, из Энн Арбора приехали Василий Аксёнов с женой и Карл и Элендеа Проффер (основатели издательства Ардис). Три студентки, поющие с лёгким акцентом, и сам Володя в течение двух часов пели песни Окуджавы, Высоцкого, Кима, Новеллы Матвеевой. Зал провожал их овацией. Через год в том же зале и с таким же успехом Фрумкин дал концерт песен Галича. Много лет спустя друг и коллега Фрумкина по "Голосу Америки" Борис Гольдберг "с помощью Окуджавы" подарил Володе четверостишие:

Фрумкин на старой гитаре играет,

Фрумкин играет — гитара поёт,

Аудиторию — не выбирает,

Аудиторию — создаёт.

Сказано исключительно точно: те, кто слышал Володино пение один раз, приходили на его концерты снова и снова.

За многие годы он дал сотни концертов в разных городах Америки и Канады — сначала один, затем к нему присоединилась младшая дочь Майя. В связи с этим мне вспоминается один забытый Володей эпизод. В известной лекции-концерте "Прогулка с бардами" 10 января 1998 года он сказал, что только один раз видел слёзы на глазах Окуджавы, когда в Норвичском университете штата Вермонт ему вручали почётное звание доктора, и зал запел: "Возьмёмся за руки, друзья...". Володя ошибся. В Оберлине, в доме Фрумкиных, в мае 87-го года он и его 9-летняя дочь дали небольшой концерт. Сначала они пели русские романсы, а затем "Давайте восклицать, друг другом восхищаться...", "Виноградную косточку в тёплую землю зарою..." и другие песни Окуджавы. Зрителей — всего трое: Володина жена Лида, Булат и я. Исполнители — в ударе. Это было не просто трогательно. Мы были свидетелями настоящего высокого искусства. И видели слёзы у Булата на глазах.

Рассказ о Владимире Фрумкине я хочу закончить так, как начал: Фрумкин и гитарная поэзия неотделимы. Именно поэтому на его 70-летие Александр Городницкий написал такие шуточные стихи:

"Поднимем заздравные рюмки

За славные семьдесят лет.

Владимир Аронович Фрумкин

Явился сегодня на свет.

Проносятся годы блокады

И артиллерийский налёт.

В голодных ночах Ленинграда

По городу Фрумкин идёт.

Он маленький, горло в ангине,

На улице падает снег.

Не может он даже в помине

Представить свой нынешний снэк.

Талантливый и своенравный

Шагает упрямый юнец

Туда, где на улице Правды

Желтеет старинный дворец.

Там авторской песни начало

Возникло во славу страны.

Там слава его увенчала

Под рокот гитарной струны.

Позднее, покинув державу,

От края великих озёр,

Он с Галичем и Окуджавой

Затеет ночной разговор.

И там, где струится Потомак,

У Капитолийских колонн,

Ему благодарный потомок

Отвесит нижайший поклон.

Пускай замолчат недоумки!

Пример для друзей и коллег —

Владимир Аронович Фрумкин,

Шагающий в будущий век.

10. Конец Золотого Века Магнитиздата

Прошло почти сорок пять лет с момента моих первых магнитофонных записей. Больше нет с нами Галича, Высоцкого, Окуджавы, Визбора, Клячкина, Шпаликова, ушли из жизни энтузиасты гитарной поэзии журналист Михаил Балцвиник и замечательный историк и издатель Владимир Аллой, осталась без хозяина подписанная всеми известными бардами знаменитая гитара трагически погибшего Михаила Крыжановского. Но, как говорится, жизнь продолжается. Настали другие времена. Сняты запреты, и в американских концертных залах мы слушаем Юлия Кима, Александра Городницкого, Юрия Кукина, прекрасных исполнителей гитарной песни Сергея и Татьяну Никитиных, представителя нового поколения бардов Макаревича. Да и сам Булат до самого конца жизни давал массу концертов в разных концертных залах Америки, всегда с постоянным успехом. На одном из последних концертов Окуджавы в Бостоне мой сын Михаил Ковнер сделал очень хороший фотопортрет, который (с дарственной надписью от Булата) сейчас висит на стене его домашнего кабинета. Надо сказать, что мой сын заразился когда-то от меня замечательной и легко диагностируемой болезнью "гитарной поэзии". Долгое время он организовывал в Бостоне концерты разных авторов. Он собрал гигантский — по любым масштабам — архив магнитофонных записей, пластинок, компактных дисков, видео, фотографий, книг и журналов, изданных в разных странах мира, автографов..., короче всего, что связано с жизнью и искусством бардов. Такая коллекция стала бы гордостью любого музея, посвящённого русской культуре второй половины ХХ века. Я чрезвычайно благодарен моему сыну за помощь при работе над этой статьёй.

Вместе с ХХ веком закончился и "Золотой век" магнитиздата, но это уже не имеет никакого значения для авторской песни. Нашим замечательным российским бардам больше ничего и никому не нужно доказывать — гитарная поэзия не только вошла в историю, гитарная поэзия сделала историю, заставив потесниться официальную, так называемую массовую песню1.

И поверьте, это большое счастье — чувствовать, что мои друзья и я были не только свидетелями, но и, без малейшего преувеличения, страстными пропагандистами этого замечательного искусства.

Владимир Ковнер

Мичиган, 31 марта 2004 г.

|